サッカー経験者が考える次なる野望。

それはコーチとして選手を指導することです。

コーチを仕事にされる方もいますが、それはあくまで一部の方。

大抵の方が仕事しながら両立されるので、決して楽ではありません。

私も経験者ですので、実際に辛いことや苦しいこともありました。

ですがそれ以上に、達成感や感動する場面にも多く立ち会えたことも事実です。

サッカーに携わっている方であれば、コーチ経験は財産になること間違いなし!

今回は少年サッカーから中学生年代を中心にコーチになるための「いろは」をお伝えしていきます。

サッカーコーチとは?

サッカーコーチとは、選手にサッカーの指導全般をする人のことを指します。

サッカーコーチになるには?

サッカーコーチになるには、指導する年代やカテゴリーによって取得する資格は異なります。

そのうえでまず、自分が取りたい資格のための指導者養成講習会を受講し、JFA((公財)日本サッカー協会)の公認ライセンスを取得しましょう。

その後、サッカースクールやクラブチームに所属し、コーチとして登録され、自分の担当を持ち指導するのが一般的な流れです。

少年サッカーに関しては指導だけであれば資格は有さないので、先にコーチとしての登録して選手の指導をしながら、ライセンス資格の取得する、というケースもあります。

必要なスキル

サッカーコーチになるうえで確認することは「サッカーの経験は問わない」ということです。

もちろん経験者であれば、最初のスタートが未経験者よりも有利になるのは当然ですが、それよりも重要なスキルがコーチにはあります。

コミュニケーション能力

コーチも選手も人であり、そのためにコミュニケーション能力がないと理解を深めることは困難です。

特に小学生年代では成長のスピードはバラバラですので、辛抱強く指導し、出来たところはしっかり褒めてあげましょう。

指導力

選手に対して明確に指示をしつつ、自分の考えを理解させる能力。

専門用語ばかりや頭ごなしに強要させるような指導ではなく、しっかりと選手に理解しながらプレーしてもらうためにコーチ自らの自己研鑚も必要です。

フィードバック

選手が選んだプレーや意図について適切なフィードバックをすることで、選手自身に気付きを与えることが必要です。

サッカーは一瞬の判断がすごく重要なので、ただなんとなくできた、では成長につながりません。

しっかりとそのプレーについて深掘りしてあげられるコーチは、選手や保護者からも信頼されるコーチです。

戦術的理解

チームに対して適切なフォーメーションを選択し、選手に指示できる能力。

また、相手チームに応じて戦術を考え、対処・実行できる能力も必要です。

分析する力

ハーフタイムや試合中でも、自分のチームや相手チームの進捗状況を理解し、適切な指示を出せることをいいます。

試合後には、しっかりと総評し、改善点や良かったところを見つけ伝えることも重要です。

柔軟性

試合中の状況に応じて戦術やメンバーを変更することをいいます。

また、自分の考えだけでなく他者の考えや意見をしっかりと尊重し、取り入れることも必要です。

メンタルケア

試合の時はもちろん練習のときでもメンタルケアをすることは、選手のパフォーマンスを引き出すのにとても重要です。

サッカーにミスは常にあることですので、ただ怒るのではなく、寄り添ってあげることも必要でしょう。

試合に出れる選手、出られない選手がいるので、みんなに対してフォローすることもメンタルケアに繋がります。

プレッシャーのかかる状況での対処法を教えたりする能力もあると、選手は助かるかもしれませんね。

チームビルディング

チームの一体感(団結力)を高めて、良好な人間関係を作る能力。

各選手の特性(長所はもちろん、短所も含めて)を理解して、適切な役割を与えることも必要です。

テクニック

ドリブルやシュートとったサッカーの基本的な技術を選手に教えて、伸ばす力をいいます。

そのための技術を伸ばすための練習メニューなどを考え理解してもらうことも重要です。

総括

これだけたくさんのことが必要であり、自分には難しいと思いませんか?

大丈夫です!

そもそもすぐにこのスキル全てがつくのではなく、意識すればしっかりと身につきます。

選手はそもそも、サッカーの実力の経験値よりも指導者としての経験値をコーチには求めています。

もし実践して教える場合には、他のコーチやできている選手に見本になってやってもらってもOK。

そして自身が自分の指導方法に満足することなく常にアップデートすることが重要です。

こうしたコーチスキルについては会社で部下を教えるとき、自分がプロジェクトを任されることになったときなど仕事の場でも活かせる能力だと私は思います。

サッカーコーチの資格

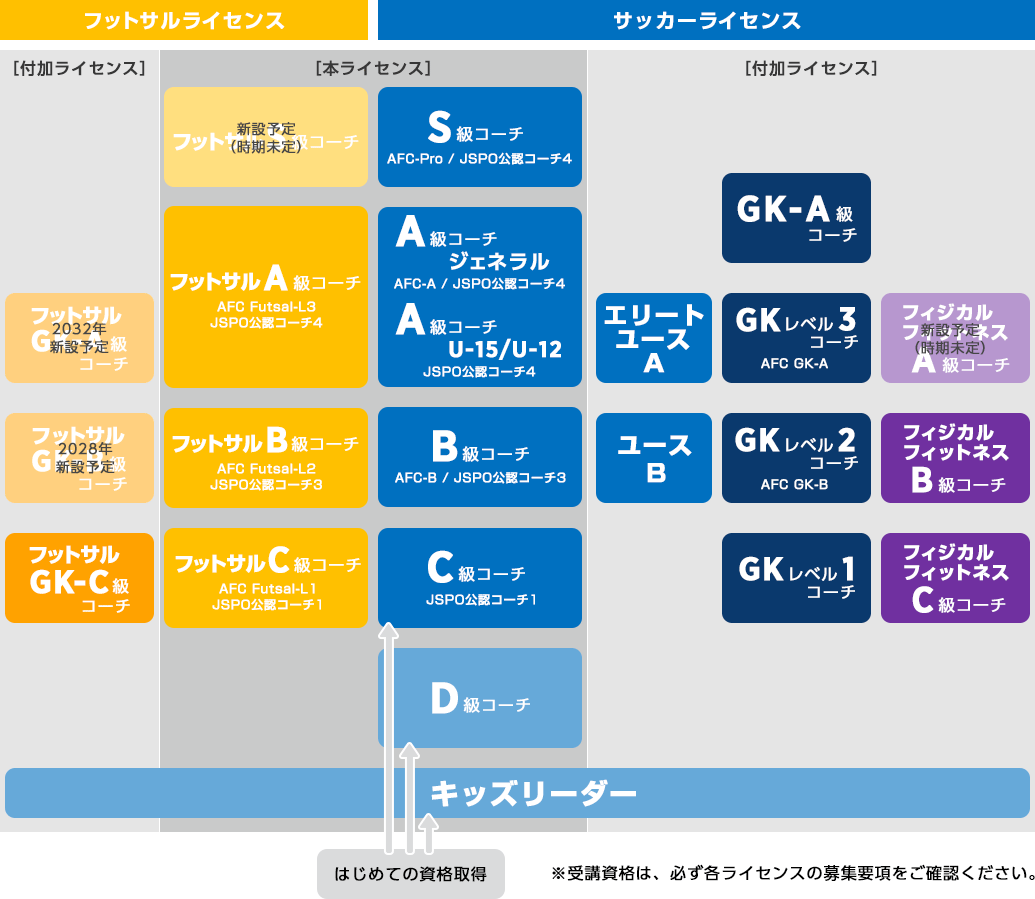

サッカーの資格については、日本では世界基準に近づけるために細かく分類されるようになりました。

どの年代でどういった資格が必要かとわかるので、確認してみましょう。

資格一覧

指導者ライセンス体系

サッカー指導者ライセンス

| [コアライセンス] | ||

|---|---|---|

| Proライセンス | プロレベルの指導が質高くできる! ― プロフェッショナルレベル ― | 詳細 |

| Aジェネラルライセンス | 各年代に特化した指導が質高くできる! ― アマチュアトップレベル ― | 詳細 |

| Bライセンス | サッカーの指導が質高くできる! ― アマチュアレベル ―(子どもから大人) | 詳細 |

| Cライセンス | サッカー指導者の基礎を 理解している! ― アマチュアレベル ―(子どもから大人) | 詳細 |

| Dライセンス | サッカー指導者の基礎に触れる! ― アマチュアレベル ―(子どもを中心に) | 詳細 |

| キッズ リーダー | 子どもたちが体を動かすことを 楽しむためのサポートができる! ― アマチュアレベル ―(10歳以下の子ども) | 詳細 |

| [スペシャルライセンス] | ||

|---|---|---|

| エリート ユースA | 育成年代(U-18)に特化した指導が質高くできる! ※2024年新設 | 詳細 |

| ユースB | 育成年代(U-15・12)に特化した指導が質高くできる! | 詳細 |

| GK Aライセンス | プロレベルのGK指導が質高くできる! ― プロフェッショナルレベル ― | 詳細 |

| GK レベル3ライセンス | 各年代に特化した指導が質高くできる! ― アマチュアトップレベル ―(大学・シニア年代を中心に) | 詳細 |

| GK レベル2ライセンス | GKの指導が質高くできる! ― アマチュアレベル ―(U-18年代を中心に) | 詳細 |

| GK レベル1ライセンス | GK指導の基礎を理解している! ― アマチュアレベル ―(U-12年代を中心に) | 詳細 |

| フィジカルフィットネス Aライセンス | ※開設予定(時期未定) | – |

| フィジカルフィットネス Bライセンス | フィジカルフィットネスの指導が質高くできる! ―エリートレベル ―(子どもから大人) | 詳細 |

| フィジカルフィットネス Cライセンス | フィジカルフィットネスの基礎を理解している! ― アマチュアレベル ―(子どもから大人) | 詳細 |

日本サッカー協会HP:http://www.jfa.jp/coach/official/training.htmlより引用

全国の登録人数

次にコーチ(ライセンス指導者)登録者の推移を見てみましょう。

(単位:人)

| 指導者数 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 2022年度 | 2023年度 | 増減 | 増減率 | |

| Pro | 524 | 562 | 38 | 7.3% |

| A | 2,645 | 2,837 | 192 | 7.3% |

| B | 7,063 | 8,121 | 1,058 | 15.0% |

| C | 29,491 | 29,300 | -191 | -0.6% |

| D | 49,411 | 52,578 | 3,167 | 6.4% |

| 合計 | 89,134 | 93,398 | 4,264 | 4.8% |

年度別登録数

(単位:人)

| 年度 | Pro | A | B | C | D | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2004 | 135 | 509 | 1,225 | 13,370 | 11,504 | 26,743 |

| 2005 | 198 | 631 | 1,535 | 18,711 | 19,319 | 40,394 |

| 2006 | 233 | 754 | 1,921 | 23,070 | 24,414 | 49,769 |

| 2007 | 257 | 819 | 2,160 | 25,871 | 28,672 | 57,779 |

| 2008 | 280 | 867 | 2,388 | 25,124 | 30,044 | 58,703 |

| 2009 | 302 | 928 | 2,648 | 25,717 | 31,696 | 61,291 |

| 2010 | 322 | 1,033 | 2,977 | 26,785 | 33,272 | 64,389 |

| 2011 | 348 | 1,120 | 3,278 | 27,522 | 35,215 | 67,483 |

| 2012 | 366 | 1,173 | 3,476 | 27,514 | 38,156 | 70,685 |

| 2013 | 387 | 1,258 | 3,745 | 28,058 | 40,107 | 73,555 |

| 2014 | 411 | 1,363 | 4,006 | 28,701 | 42,055 | 76,536 |

| 2015 | 431 | 1,490 | 4,250 | 29,158 | 43,241 | 78,570 |

| 2016 | 450 | 1,633 | 4,459 | 28,497 | 44,617 | 79,656 |

| 2017 | 459 | 1,818 | 4,628 | 28,084 | 45,319 | 80,308 |

| 2018 | 488 | 1,983 | 5,274 | 28,760 | 47,083 | 83,588 |

| 2019 | 490 | 2,123 | 5,603 | 28,329 | 47,807 | 84,352 |

| 2020 | 498 | 2,286 | 6,194 | 27,330 | 45,950 | 82,258 |

| 2021 | 498 | 2,299 | 6,664 | 28,755 | 46,713 | 84,929 |

| 2022 | 524 | 2,645 | 7,063 | 29,491 | 49,411 | 89,134 |

| 2023 | 562 | 2,837 | 8,121 | 29,300 | 52,578 | 93,398 |

日本サッカー協会HP:https://www.jfa.jp/about_jfa/organization/databox/coach.htmlより引用

見て分かるように、指導者数は年々増加傾向にあります。

改めて指導者を志す方も多く、少年サッカーの指導するD級ライセンスの登録者が増えていることからもサッカーコーチの注目度の高さがわかりますよね?

サッカーコーチの役割

サッカースクール

サッカースクールとは未就学児から小学生まで通うサッカーチームのことをいいます。

最近では学年ごとに担当のコーチが複数人で指導するのが一般的です。

コーチはD級ライセンス取得者が大半といわれています。

サッカースクールのコーチが指導する上での大きな目的は、「子どもたちにサッカーを好きになってもらうこと」

サッカーと関わる最初のこの時期に、サッカーを嫌いにさせてしまったら元も子もありません。

そのためにコーチが、子どもたちにポジティブに捉えてもらうように寄り添い、導いてあげることが何より重要です。

監督業

サッカースクールの場合「監督」という立場の方を設けないケースもあり監督の役割をコーチが担っています。

練習・試合

練習メニューを作成、試合のメンバー選考など指導全般を担当。

スクールの活動方針により異なりますが、大会等で審判を行います。(保護者にお願いするところも…)

運営面

市内やブロックといった地域のサッカーチーム間での運営について担当。

学校のグラウンドや市内施設の使用のための手続き等。

広報面

選手集客のための活動をしたり、SNSの管理といった事務作業。

練習試合や招待試合の企画・運営や、他チームにそれらの交渉をします。

その他

選手だけなく保護者の方とも関わることも重要です。

私の子どもの通っているチームでは、コーチ・選手・保護者で年に一度三者面談のような形でサッカーだけでなく話すことがあり、子どもにとってコーチの存在が大きく影響していることを毎回実感しています。

サッカースクールを少年団ではなく、個人で運営している場合には収益面での管理全般。

ボランティアコーチ

先ほどもお伝えしましたが、サッカースクールやアマチュアチームでコーチする場合ライセンスは必須ではありません。

そういった方々を総称して「ボランティアコーチ」といいます。

携わり方については有資格のコーチとなんら変わりませんが、コーチの補助として入る場合が大半です。

ですが、大きな大会になるとベンチ入りできる要件として、D級以上のライセンス取得が条件となるのでベンチ入りできないといったケースもあります。

キッズリーダー

JFAが公認するライセンスの一部で、10歳以下の子どもたちを対象にしたコーチ資格です。

サッカーの技術ではなく、楽しさを伝えることが最大の目的。

基本的な部分の指導から、競技以外のリーダーシップやフェアプレー精神といったスキルの向上などが指導内容です。

少しずつですが注目されており、保護者の方が子どもに教えるための参考として取る、といったケースもあるでしょう。

クラブチーム

クラブチームのコーチについては、試合に勝つため、個人の実力を伸ばすため、といった実践的な指導が主な役割です。

クラブチームの場合は学年ごとに担当コーチがおり、GKについては専門のコーチが指導にあたる場合もあります。

練習・試合

指導者ライセンスの表を見てもわかるように、クラブチームのコーチについては専門的な知識や経験がある方が指導にあたります。

ライセンスについても専門的な資格を取得している方も多く、選手にとってはありがたいです。

Jリーグの下部組織については、中学生年代から元プロサッカー選手の方がコーチになることも…!

こうした背景からも実践に特化した指導や戦術の構築が不可欠であり、コーチがチームに及ぼす影響はとても大きいといえるでしょう。

その他

クラブチームのコーチについては、サッカースクールのような役割を担うことはほぼありません。

コーチが所属しているクラブチームの社員であったり、指導者としてお給料を頂いているケースもあります。

ただ、こうした有名なコーチに見てもらえるという事が広告塔となり、このチームに入りたい、と加入してくる子が増えてくるのも現状です。

まとめ

少年サッカーについては勝ち負けはもちろんですが、サッカーを楽しんで好きになってもらう、これこそが何より重要だと思います。

ただコーチという立場であると、なかなかそうは言っていられないのも事実。

その上でコーチは選手たちの成長のために関わり、さまざまな経験をコーチがさせてあげることで今後のその子の人生においてサッカーがずっと大事になっていくことを忘れないでください。

子どもたちが自分たちから巣立っていき、将来日本を背負って立つ選手になることを想像するだけでも、とても心が躍ることだと思います。

本記事を読んでいただいた方から一人でも多くの方が、コーチの道を進んでくれることが私の願いです!

コメント